【募集】真福院野焼き陶芸パーティ (金沢市 9/1-9/2)

金沢で9月上旬に、野焼き陶芸のパーティを、金沢市の真福院さんで行います。

参加者を募集しております。

陶芸だけの参加、バーベキューのみの参加も可能です。

陶芸の参加費は500円です。バーベキューの参加の食材は持ち込みです。

一応、準備の関係もあり事前予約制とさせて頂きます。

興味ある方は是非、メールで、「真福院野焼き陶芸パーティ参加希望」と書いて御連絡ください。

info(a)omolo.com

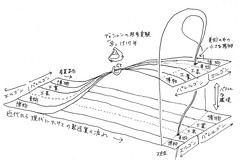

野焼き陶芸のやり方については

過去の記事で

・陶芸粘土の塑像について

・野焼き(炭焼き)陶芸のメモ

・野焼き陶芸の様子(小平市 未来工房 ミルク倉庫 にて)

この三つの記事を見ていただくと、なんとなく様子やポイントがつかめるかもしれません。

大変おもしろく中々機会がないので、是非ご参加ください。

View 金沢のオニグルミ地図 in a larger map

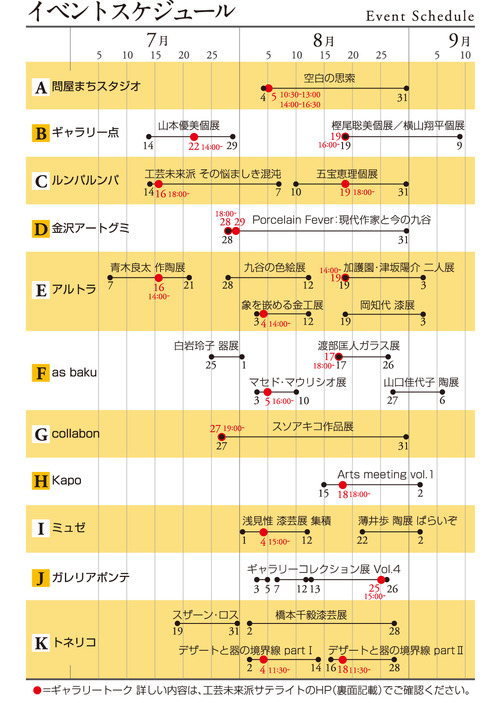

関連企画:8/15-9/3 工芸未来派サテライト展 / “Arts meeting vol.1 山内崇嗣、伊藤幸久” kapo (小将町1-11 小将町中学校右隣のビル )

協力:真福院 三構町会 Kapo 金沢アートグミ 金沢市消防局

真福院でこのイベントを行う理由

展覧会の関連イベントとして、地域とイベントを活性化させるのが目的です。

危険なことをして騒ぎ立てる目的はありません。

それが参加者と地域の方の楽しみや達成するやりがいに繋がると考えています。

火が扱える公共の場所として、kapoさんと、

artgummiさんと、真福院の住人の方の協力でおこなえるようになりました。

金沢市内の交通の便が比較的良いところです。

参加者がくつろげる公共空間が、外と境内にあること。

火の扱いには極力注意いたしますが 事前に消防署に届け出して行います。

駐車場がありませんので 公共交通機関をご利用ください。

■9/1 粘土の制作

真福院の中でおこないます。

時間は、1時ぐらいから、6時ぐらいまで、途中参加あり、予約必要

100g程度の粘土代と焼成費含む、参加費¥500円(100g親指二、三本程度の大きさ、小さい)

道具はある程度用意します

コップぐらいの大きさは出来ません。人形、パイプ、お猪口、豆盆栽の鉢など、できます。

参加人数は、先着20人締切

信楽粘土を、5kg程度用意、炭40kg?50kg程度

焼成温度は、800~900度程度、炭化焼成です。

参加費は500円程度(参加者最低、10人程度と見積もり、粘土代、場所代、炭代をまかなう)

乾燥はホットプレートで早く乾燥させます。

窯を作る準備をします。

参加者は宅急便などの返却を考え、住所と電話番号を伺います。

■9/2 粘土焼成と、バーベキューの日

真福院の外でおこないます。

野焼き陶芸は、炭を炊く時間は、10時間ぐらいかかります

午前中、8時から9時ぐらいに、炭炊き開始

炭なので、薪をたくような煙や炎は出ません。

三時間程度で、火力が大きくなるので、BBQ

会費別途頂きます。食べ物は持ち込み歓迎してます、要予約500円、

火の扱いには極力注意いたしますが 事前に消防署に届け出して行います。

9~10時程度に、片づけ完了

住宅街なので夜は静かにするように勤めます。

夜21~22時程度に、片づけ完了。

粘土はそのとき分配受け取れない方は着払い宅急便などで

■二日目の9/2が、雨の場合

野焼き陶芸は晴天で行うことが大前提です。

小雨程度の場合は、雨を凌げる窯の作り方を考えます。

大雨が降った場合、後日、芳斉の某所で窯炊きを行うかもしれません

二日目の真福院の窯炊きは、前日までの天気予報と参加者の方の確認を取って決定します。